Donnerstag, 30. Mai 2013

Entmaterialisiert

Dan Flavin im Kunstmuseum St. Gallen

Dan Flavin im Kunstmuseum St. Gallen

thenoise, 00:11h

Es braucht nur wenige Schritte, um den langen Weg nachzuvollziehen, den Dan Flavin mit seinen Lichtskulpturen gegangen ist. Bereits im Foyer des ersten Stocks empfangen den Besucher die ersten Objekte des amerikanischen Künstlers, in denen er mit Licht arbeitete. Die damals wohl originellen Werke (Icon I, II und VII aus der achtteiligen Icon-Reihe) bereiten mit ihrem gewissermaßen freudlosen, schwachen Händedruck einen mehr als nüchternen Empfang. Und doch sind die drei Werke ein gut gewählter Auftakt dieser Ausstellung, die anhand von 30 Werken die Entwicklung von der Skulptur bis zum auratischen, nur noch aus Licht bestehenden Raum zu zeigen.

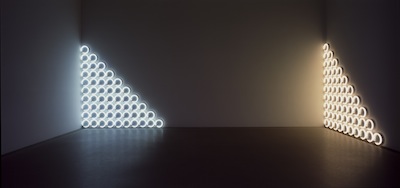

Untitled (to a man, George McGovern) 1, und Untitled (to a man, George

McGovern) 2, 1972. © 2012 Stephen Flavin / Pro Litteris, Zürich

Dan Flavin hat sich in seinen Arbeiten radikal eingeschränkt und für seine Lichtskulpturen ausschließlich genormte Neonröhren eingesetzt – überwiegend gerade Röhren, bei seinem eindrücklichen, George McGovern gewidmeten Werk auch kreisförmige – und sich damit radikal auf die von der Industrie vorgegebenen Formate und Farben beschränkt. So entstanden simple, aber beeindruckende Lichtobjekte, in denen er die Röhren zunächst an der Wand befestigte, senkrecht in einer Ecke oder einfach schräg an die Wand. In seiner Referenz an den Architekten der russischen Moderne, "Monuments for V. Taitlin", gestaltete er simple, als Gebäude zu lesende Figuren.

An diesen Objekten führt der Weg der dreißig Arbeiten umfassende Ausstellung vorbei zu den lichterfüllten Räumen, die in Flavins letzten Schaffensjahren entstanden sind. Seine – sieht man von den verborgenen Leuchtmitteln und den Wänden ab, die das Licht reflektieren müssen.– immateriellen Farbenspiele verwandeln die Ausstellungsräume in einen transzendenten Ort und verändern die Farb-Wahrnehmung von bereits vorher gesehenen Arbeiten.

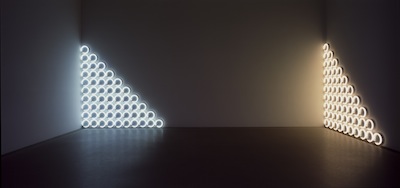

Dan Flavin: Untitled (to Jan and Ron Greenberg), 1972–73.

© 2012 Stephen Flavin / Pro Litteris, Zürich

Dan Flavins reichen ein paar Leuchtstoffröhren, um mit seinen simpel-raffinierten Rauminstallationen die Grenzen von Raum und Werk aufzuheben. Der Besucher wird vom Licht umhüllt und damit ein Teil der Installation (was ganz nebenbei die Rolle des Betrachters beim Entstehen der Bedeutung eines Kunstwerks verdeutlicht). Durch seine Bewegungen im Raum verändert er die Perspektive und, zumindest was das Sehen anbelangt, seine Wahrnehmung.

Dan Flavin - Lights. Kunstmuseum St. Gallen, bis 18. August 2013

Untitled (to a man, George McGovern) 1, und Untitled (to a man, George

McGovern) 2, 1972. © 2012 Stephen Flavin / Pro Litteris, Zürich

Dan Flavin hat sich in seinen Arbeiten radikal eingeschränkt und für seine Lichtskulpturen ausschließlich genormte Neonröhren eingesetzt – überwiegend gerade Röhren, bei seinem eindrücklichen, George McGovern gewidmeten Werk auch kreisförmige – und sich damit radikal auf die von der Industrie vorgegebenen Formate und Farben beschränkt. So entstanden simple, aber beeindruckende Lichtobjekte, in denen er die Röhren zunächst an der Wand befestigte, senkrecht in einer Ecke oder einfach schräg an die Wand. In seiner Referenz an den Architekten der russischen Moderne, "Monuments for V. Taitlin", gestaltete er simple, als Gebäude zu lesende Figuren.

An diesen Objekten führt der Weg der dreißig Arbeiten umfassende Ausstellung vorbei zu den lichterfüllten Räumen, die in Flavins letzten Schaffensjahren entstanden sind. Seine – sieht man von den verborgenen Leuchtmitteln und den Wänden ab, die das Licht reflektieren müssen.– immateriellen Farbenspiele verwandeln die Ausstellungsräume in einen transzendenten Ort und verändern die Farb-Wahrnehmung von bereits vorher gesehenen Arbeiten.

Dan Flavin: Untitled (to Jan and Ron Greenberg), 1972–73.

© 2012 Stephen Flavin / Pro Litteris, Zürich

Dan Flavins reichen ein paar Leuchtstoffröhren, um mit seinen simpel-raffinierten Rauminstallationen die Grenzen von Raum und Werk aufzuheben. Der Besucher wird vom Licht umhüllt und damit ein Teil der Installation (was ganz nebenbei die Rolle des Betrachters beim Entstehen der Bedeutung eines Kunstwerks verdeutlicht). Durch seine Bewegungen im Raum verändert er die Perspektive und, zumindest was das Sehen anbelangt, seine Wahrnehmung.

Dan Flavin - Lights. Kunstmuseum St. Gallen, bis 18. August 2013

... link (0 Kommentare) ... comment

Sonntag, 6. Januar 2013

Viel zu sehen und zu hören

Das Münchner Haus der Kunst widmet dem Plattenlabel ECM eine beachtliche Ausstellung

Das Münchner Haus der Kunst widmet dem Plattenlabel ECM eine beachtliche Ausstellung

thenoise, 20:18h

Die ECM New Series seien «die andere Bibliothek der Musik», schreibt Wolfgang Sandner im Katalog zur Ausstellung «ECM – Eine kulturelle Archäologie». Der Verweis des ehemaligen Musikredakteurs und Dozenten am Musikwissenschaftlichen Institut der Philipps-Universität Marburg verdeutlicht die Herangehensweise von Labelchef Manfred Eicher. Wie ein Buchverleger alten Schlags – den heute seltene Ausnahmen wie Gerhard Steidl verkörpern – macht er seine Produkte zum stimmigen Gesamtkunstwerk. Mit mehr als tausend Veröffentlichungen, von denen im Sinn der Werkpflege auch weniger gut verkäufliche weiterhin lieferbar sind, zählt ECM zweifellos zu den wichtigsten Labels für Jazz und Klassik. Die Ehrfurcht gebietende Wand mit den Mastertapes der Aufnahmen von Keith Jarrett, Chick Corea Jan Garbarek, Pat Metheny oder dem Art Ensemble of Chicago, im ersten Raum der Ausstellung aufgebaut, ist dafür ein eindrückliches Zeugnis.

Don Cherry und Manfred Eicher im Tonstudio Bauer in Ludwigsburg, 1978

(Photo: Roberto Masotti)

Die Ausstellung im Münchner Haus der Kunst ist eine Huldigung. Die fotografischen Zeugnisse des Auf- und Ausbruchs von Musikern wie Mal Waldron, Derek Bailey, Dave Holland und dem Art Ensemble of Chicago werden im gediegenen Passepartout staatstragend präsentiert. Auszüge aus Partituren von wegweisenden Aufnahmen fehlen ebensowenig wie der Dokumentarfilm «See the Music» mit Manfred Eicher als Bassist, Interviews mit dem jungen Keith Jarrett und zahlreiche Stationen mit Hörproben aus dem reichhaltigen Programm. Auch die Zusammenarbeit mit dem Nouvelle-Vague-Regisseur Jean-Luc Godard und die filmische Arbeit der Sängerin Meredith Monk werden präsentiert. Die Erkundungstour, zu der die Ausstellung einlädt, ist abwechslungsreich und bietet vielfältige Zugangsmöglichkeiten – eine Offenheit, die ECM vorlebt und dem Label entspricht. So ist Eicher, der ursprünglich improvisierten Jazz in der Qualität von Klassikaufnahmen bieten wollte, längst zu einem gewichtigen Anbieter im Klassik-Markt geworden, mit Vertretern wie Arvo Pärt für die zeitgenössische Musik und Bach-Interpretationen von András Schiff.

ECM-Mastertapes (Foto: Wilfried Petzi, 2012)

«ECM – Eine kulturelle Archäologie» ist eine gelungene Rückschau, die – etwa mit der Präsentation der Filme und Konzertmitschnitte von Meredith Monk – auch sonst nur schwer zugängliche Arbeiten bietet. Die Ausstellung arbeitet vorwiegend mit Artefakten, bietet aber auch einen neuen, extra für die Ausstellung in Auftrag gegebenen Videoessay des Künstlerkollektivs Otolith Group. Diese hat sich dazu von drei Alben inspirieren lassen, die das Trio Codona (Don Cherry, Collin Walcott und Naná Vasconselos) zwischen 1978 und 1982 aufnahm. Das bringt die damalige Stimmung der Erneuerung mit einer aktuellen Sichtweise zusammen. Gleichzeitig verbindet diese Arbeit Film und Musik – und greift so eine Verbindung auf, die auch Manfred Eicher in der Zusammenarbeit mit Jean-Luc Godard vorgemacht hat.

Der informative Katalog mit vielen Bildern beleuchtet die Geschichte des Labels in Essays und einem Roundtable-Gespräch mit ECM-Gründer Manfred Eicher, Okwui Enwezor (Leiter Haus der Kunst und Kurator der Ausstellung), Steve Lake (Produzent für ECM), dem Journalisten Karl Lippegaus und dem Kommunikationsberater und ehemaligem Musikpublizisten Markus Müller. Er bietet auch eine umfassende Chronologie und Diskografie des Labels ECM.

Don Cherry und Manfred Eicher im Tonstudio Bauer in Ludwigsburg, 1978

(Photo: Roberto Masotti)

Die Ausstellung im Münchner Haus der Kunst ist eine Huldigung. Die fotografischen Zeugnisse des Auf- und Ausbruchs von Musikern wie Mal Waldron, Derek Bailey, Dave Holland und dem Art Ensemble of Chicago werden im gediegenen Passepartout staatstragend präsentiert. Auszüge aus Partituren von wegweisenden Aufnahmen fehlen ebensowenig wie der Dokumentarfilm «See the Music» mit Manfred Eicher als Bassist, Interviews mit dem jungen Keith Jarrett und zahlreiche Stationen mit Hörproben aus dem reichhaltigen Programm. Auch die Zusammenarbeit mit dem Nouvelle-Vague-Regisseur Jean-Luc Godard und die filmische Arbeit der Sängerin Meredith Monk werden präsentiert. Die Erkundungstour, zu der die Ausstellung einlädt, ist abwechslungsreich und bietet vielfältige Zugangsmöglichkeiten – eine Offenheit, die ECM vorlebt und dem Label entspricht. So ist Eicher, der ursprünglich improvisierten Jazz in der Qualität von Klassikaufnahmen bieten wollte, längst zu einem gewichtigen Anbieter im Klassik-Markt geworden, mit Vertretern wie Arvo Pärt für die zeitgenössische Musik und Bach-Interpretationen von András Schiff.

ECM-Mastertapes (Foto: Wilfried Petzi, 2012)

«ECM – Eine kulturelle Archäologie» ist eine gelungene Rückschau, die – etwa mit der Präsentation der Filme und Konzertmitschnitte von Meredith Monk – auch sonst nur schwer zugängliche Arbeiten bietet. Die Ausstellung arbeitet vorwiegend mit Artefakten, bietet aber auch einen neuen, extra für die Ausstellung in Auftrag gegebenen Videoessay des Künstlerkollektivs Otolith Group. Diese hat sich dazu von drei Alben inspirieren lassen, die das Trio Codona (Don Cherry, Collin Walcott und Naná Vasconselos) zwischen 1978 und 1982 aufnahm. Das bringt die damalige Stimmung der Erneuerung mit einer aktuellen Sichtweise zusammen. Gleichzeitig verbindet diese Arbeit Film und Musik – und greift so eine Verbindung auf, die auch Manfred Eicher in der Zusammenarbeit mit Jean-Luc Godard vorgemacht hat.

Der informative Katalog mit vielen Bildern beleuchtet die Geschichte des Labels in Essays und einem Roundtable-Gespräch mit ECM-Gründer Manfred Eicher, Okwui Enwezor (Leiter Haus der Kunst und Kurator der Ausstellung), Steve Lake (Produzent für ECM), dem Journalisten Karl Lippegaus und dem Kommunikationsberater und ehemaligem Musikpublizisten Markus Müller. Er bietet auch eine umfassende Chronologie und Diskografie des Labels ECM.

... link (2 Kommentare) ... comment

Sonntag, 24. Juni 2012

Das grosse Kasperltheater

Christoph Bochdansky in der Johanniterkirche Feldkirch

Christoph Bochdansky in der Johanniterkirche Feldkirch

thenoise, 10:26h

Absurde Szenen aus einem absurden Alltag von absurden Lebewesen. Zum Glück liefert Christoph Bochdansky die Geschichten zu seinen «plastischen Cartoons», wie er seine Skulpturen nennt, gleich mit. Seine eigenwilligen Figuren sind zwar auch ohne Erklärung vergnüglich. Aber abgesehen davon, dass sie nicht verständlich wären, taucht man so noch stärker in die Geschichten ein, die er sich ausgedacht hat.

Keine Szene der Ausstellung – aber ein kleiner Vorge-

schmack auf das zu erwartende Vergnügen.

Die Skulpturen des in Wien lebenden Künstlers erinnern an die Arbeit «Plötzlich diese Übersicht» von David Fischli und Peter Weiss. Während das Schweizer Künstlerduo mit seinen gebrannten Tonfiguren der Frage nachgeht, wie die Wirklichkeit erfasst und dargestellt werden kann (oder eben nicht dargestellt werden kann), geht es bei Christoph Bochdanskys «Anmerkungen zur Umgebung» darum, das Nicht-Wirkliche, das Phantastische zu zeigen. Er macht das mit grotesken, grob geformten, sandgrauen Figuren, die der Phantasie oder auch Träumen entsprungen sein mögen. Manches Menschen, viele absurd-fantastische Lebewesen, wirken sie, als seien sie aus dem Boden der Johanniterkirche geschaffen worden. So wirkt diese universale Arbeit wie für den Ort geschaffen.

Für die Eröffnung hat Christoph Bochdansky einige seine Geschichten ausformuliert und beispielsweise bislang unbekannte Episoden aus dem Leben von Robinson Crusoe erzählt oder gezeigt, wie es einem Mann ergeht, der seinen weiblichen Anteil verleugnet. Dabei bringt er als Figurentheaterspieler nicht nur hintersinnig-witzige Geschichten, sondern Marionetten, die gleichzeitig zum Kostüm des Erzählers werden.

Christoph Bochdansky – «Anmerkungen zur Umgebung»

Johanniterkirche, Feldkirch, bis 7. Juli 2012

Keine Szene der Ausstellung – aber ein kleiner Vorge-

schmack auf das zu erwartende Vergnügen.

Die Skulpturen des in Wien lebenden Künstlers erinnern an die Arbeit «Plötzlich diese Übersicht» von David Fischli und Peter Weiss. Während das Schweizer Künstlerduo mit seinen gebrannten Tonfiguren der Frage nachgeht, wie die Wirklichkeit erfasst und dargestellt werden kann (oder eben nicht dargestellt werden kann), geht es bei Christoph Bochdanskys «Anmerkungen zur Umgebung» darum, das Nicht-Wirkliche, das Phantastische zu zeigen. Er macht das mit grotesken, grob geformten, sandgrauen Figuren, die der Phantasie oder auch Träumen entsprungen sein mögen. Manches Menschen, viele absurd-fantastische Lebewesen, wirken sie, als seien sie aus dem Boden der Johanniterkirche geschaffen worden. So wirkt diese universale Arbeit wie für den Ort geschaffen.

Für die Eröffnung hat Christoph Bochdansky einige seine Geschichten ausformuliert und beispielsweise bislang unbekannte Episoden aus dem Leben von Robinson Crusoe erzählt oder gezeigt, wie es einem Mann ergeht, der seinen weiblichen Anteil verleugnet. Dabei bringt er als Figurentheaterspieler nicht nur hintersinnig-witzige Geschichten, sondern Marionetten, die gleichzeitig zum Kostüm des Erzählers werden.

Christoph Bochdansky – «Anmerkungen zur Umgebung»

Johanniterkirche, Feldkirch, bis 7. Juli 2012

... link (0 Kommentare) ... comment

Freitag, 29. Juli 2011

Business as usual auf dem Lande

Ein Abend auf der Art Bodensee

Ein Abend auf der Art Bodensee

thenoise, 23:41h

Das Niveau sei ja schlechter als im Vorjahr, jammert eine Galeristin, während ein anderer meint, es würde sich ja ohnehin nur Mainstream verkaufen. Klar, hier ist Provinz. Aber trotzdem ist die Achse zwischen den gar nicht schlechten Kunstmuseen in Bregenz und Vaduz kein kulturelles Niemandsland. Und an der Art Basel ist das Gefälle von großartig zu unwürdig nicht weniger steil. Nur dass dort der Mainstream grosse Namen trägt und jemanden findet, der das auch bezahlen kann und will. In Dornbin sind die Preise auch für den gehobenen Angestellten bezahlbar - egal, ob er Kunst oder Dekoration sucht.

Die Wertentwicklung mag zwar ungewisser sein, aber man sammelt ja nicht der Rendite wegen (und diejenigen, die es doch tun, finden auch Rainer und Itten und sonstwem). Und während an den wichtigen Messen die guten Stücke schon bei den exklusiven Terminen vor Beginn der Messe weggehen, kann man hier sein Entdeckungen auch dann noch kaufen, wenn die Messe längst läuft.

Astrid Bechtold: E.L.5 (Tulpe), C-Print

Astrid Bechtold ist mit ihren abstrakten Blütenfotografien gleich bei zwei Liechtensteiner Galerien zu entdecken (Galerie am Lindenplatz, Vaduz, und EMB Contemporary Art, Triesen). Von Unschärfe geprägt, werden ihre Aufnahmen zu abstrakten, hellen und luftig-diffusen Landschaften. Dazu passen die gleich nebenan hängenden, grossformatigen Bilder von Peter Lang (Galerie Gärtner, Berlin), der die Landschaft Patagoniens abstrahiert, aber vielleicht besser noch die Bilder von Susanne Lyner, (Galerie Mäder, Basel) die wie Pollok Farbspuren legt, aber nicht nur viel bunter, sondern auch wesentlich feiner. Es entstehen filigrane Gewebe auf weissem Grund, unaufdringlich und doch präsent.

Wem das zu dekorativ ist, der kann sich ja die «Figur» betitelte Figur von Thomas Putze (Galerie Z, Stuttgart) holen, die - ziemlich roh - wie eine von Sand, Temperaturschwankungen und Termitenfraß schon ziemlich mitgenommene afrikanische Skulptur wirkt. Wer es doch niedlicher mag, greift zum Himbeereisschwein, die härteren Gemüter zum Kettenhasen.

Das war noch gar nicht alles, aber an der Vernissage hat man ja auch andere Sorgen als alle Entdeckungen aufzuschreiben. Bussi hier und Bussi da, ach wie schön, auch wieder da? Die Art Bodensee ist überschaubar - zwei luftig belegte Hallen, kein Gedränge. Und Galeristen zwischendurch so herrllich deplaziert überkandidelt, dass sie vor lauter Aufgeregtheit und Naserümpfen gar nicht merken, dass sie ihre Künstler aufdrängen wie ein Strukturvertriebler den Rentenversicherungsabschluss.

Die Wertentwicklung mag zwar ungewisser sein, aber man sammelt ja nicht der Rendite wegen (und diejenigen, die es doch tun, finden auch Rainer und Itten und sonstwem). Und während an den wichtigen Messen die guten Stücke schon bei den exklusiven Terminen vor Beginn der Messe weggehen, kann man hier sein Entdeckungen auch dann noch kaufen, wenn die Messe längst läuft.

Astrid Bechtold: E.L.5 (Tulpe), C-Print

Astrid Bechtold ist mit ihren abstrakten Blütenfotografien gleich bei zwei Liechtensteiner Galerien zu entdecken (Galerie am Lindenplatz, Vaduz, und EMB Contemporary Art, Triesen). Von Unschärfe geprägt, werden ihre Aufnahmen zu abstrakten, hellen und luftig-diffusen Landschaften. Dazu passen die gleich nebenan hängenden, grossformatigen Bilder von Peter Lang (Galerie Gärtner, Berlin), der die Landschaft Patagoniens abstrahiert, aber vielleicht besser noch die Bilder von Susanne Lyner, (Galerie Mäder, Basel) die wie Pollok Farbspuren legt, aber nicht nur viel bunter, sondern auch wesentlich feiner. Es entstehen filigrane Gewebe auf weissem Grund, unaufdringlich und doch präsent.

Wem das zu dekorativ ist, der kann sich ja die «Figur» betitelte Figur von Thomas Putze (Galerie Z, Stuttgart) holen, die - ziemlich roh - wie eine von Sand, Temperaturschwankungen und Termitenfraß schon ziemlich mitgenommene afrikanische Skulptur wirkt. Wer es doch niedlicher mag, greift zum Himbeereisschwein, die härteren Gemüter zum Kettenhasen.

Das war noch gar nicht alles, aber an der Vernissage hat man ja auch andere Sorgen als alle Entdeckungen aufzuschreiben. Bussi hier und Bussi da, ach wie schön, auch wieder da? Die Art Bodensee ist überschaubar - zwei luftig belegte Hallen, kein Gedränge. Und Galeristen zwischendurch so herrllich deplaziert überkandidelt, dass sie vor lauter Aufgeregtheit und Naserümpfen gar nicht merken, dass sie ihre Künstler aufdrängen wie ein Strukturvertriebler den Rentenversicherungsabschluss.

... link (0 Kommentare) ... comment

Montag, 13. Dezember 2010

Zerstörung

«Under destruction» im Museum Tinguely

«Under destruction» im Museum Tinguely

thenoise, 00:50h

Den Erziehungsballast abwerfen und agieren wie ein Kind: Künstler wie Paul Klee und Pablo Picasso haben versucht, das Erlernte zu vergessen, um den freien Ausdruck zu erlangen. Auch bei Jean Tinguely, dem Bastler nutzloser und zerstörender Maschinen erkennt man den kindlichen Spieltrieb.

Fender mal anders: Christian Marclay optimiert den Sound der Landstraße.

«Under destruction» stellt einige dekonstruktivistische Gefährten und Nachfolger von Tinguely vor. Roman Signer ist mit dem immer wieder amüsanten Video «Rampe» vertreten, Christian Marclay schleppt eine Gitarre hinter seinem Pickup über Feldweg und Landstraße («Guitar Drag»). Bei Pavel Bücher ist die Herangehensweise interessanter als das Ergebnis. Für seine «Modern Paintings» hat er auf Flohmärkten erworbene Gemälde aus dem RAhmen gelöst und in der Waschmaschine gewaschen, um sie dann im Sinn von Art-Brut-Abstraktionen neue aufzuziehen. Jonathan Schippers «The Slow Inevitable Death of American Muscle» kann man im Netz verfolgen - im Zeitraffer.

Kunst kann lustig sein -- und praktisch: Rechtzeitig vor dem nächsten Umzug begonnen, reduziert destruktive Kunst den Aufwand.

Fender mal anders: Christian Marclay optimiert den Sound der Landstraße.

«Under destruction» stellt einige dekonstruktivistische Gefährten und Nachfolger von Tinguely vor. Roman Signer ist mit dem immer wieder amüsanten Video «Rampe» vertreten, Christian Marclay schleppt eine Gitarre hinter seinem Pickup über Feldweg und Landstraße («Guitar Drag»). Bei Pavel Bücher ist die Herangehensweise interessanter als das Ergebnis. Für seine «Modern Paintings» hat er auf Flohmärkten erworbene Gemälde aus dem RAhmen gelöst und in der Waschmaschine gewaschen, um sie dann im Sinn von Art-Brut-Abstraktionen neue aufzuziehen. Jonathan Schippers «The Slow Inevitable Death of American Muscle» kann man im Netz verfolgen - im Zeitraffer.

Kunst kann lustig sein -- und praktisch: Rechtzeitig vor dem nächsten Umzug begonnen, reduziert destruktive Kunst den Aufwand.

... link (0 Kommentare) ... comment

Dienstag, 18. Mai 2010

«Es ist die Kunst, ja ja, die macht mich immer jünger»

Maria Lassnig im Münchner Lenbachhaus

Maria Lassnig im Münchner Lenbachhaus

thenoise, 01:03h

Sie nehmen beide eine vergleichbare Pose ein, aber während das eine Bild ziemlich nichtssagend wirkt, ist das andere kraftvoll und ausdrucksstark. Die junge Musikerin Heidi Happy stellt für das Cover ihres aktuellen Albums die Pose nach, in der sich die damals 86-jährige Malerin Maria Lassnig 2005 gemalt hat: einen Revolver an ihre Schläfe gerichtet, den anderen auf den Betrachter. «Du oder ich» heißt das Bild, in dem die Malerin gleichzeitig erstaunt, erwartungsvoll gespannt und drohend sicher schaut. Die aktuellen Werke der österreichischen Malerin wirken genauso jung und frisch wie die Lieder der um Generationen jüngeren Schweizer Musikerin.

Landmädchen, 2001, Öl auf Leinwand

© Maria Lassnig

Von grober Sinnlichkeit und fleischlich sind Lassnigs Körper, aber auch bis ans Groteske grenzend verzerrt und mitunter comicartig verfremdet. Oft stehen ihre Figuren vor einem weißen Hintergrund. Ein anderer würde Atmosphäre vermitteln, hat Maria Lassnig einmal erklärt, und die brauche sie nicht. Es geht ihr auch nicht um das Bild vom Körper, sondern um die Körperempfindung. Das Ergebnis ist mitunter die – wie beispielsweise auch in ihrem Selbstporträt als «Landmädchen», in dem sie in jugendlicher Mackerpose selbstbewusst mit dem Easy-Rider-Mofa die Rocker-Oma gibt – schonungslos real wirkende Erkundung ihrer eigenen Körpers. In relativ satten, recht großflächig aufgetragenen Farben (die alles andere als Vorteilhaft sind) und mit einem markanten Gesichtsausdruck. Die Kunst, stellt Maria Lassnig in ihrem autobiographischem Zeichentrickfilm «Kantate» fest (er ist neben einigen anderen auch zu sehen), mache sie immer jünger. Im Lenbachhaus findet man die Bestätigung.

Der Katalog zur Ausstellung, mit einer Lassnig zugeeigneten Epistel von Durs Grünbein, drei kurzen Essays zum Werk (darunter auch zu ihren Zeichentrickfilmen) sowie einer ausführlichen Biographie und natürlich zahlreichen Abbildungen ist im Berliner Distanz-Verlag erschienen.

Maria Lassnig, Lenbachhaus, München, bis 27.2. bis 30.5.2010.

Landmädchen, 2001, Öl auf Leinwand

© Maria Lassnig

Von grober Sinnlichkeit und fleischlich sind Lassnigs Körper, aber auch bis ans Groteske grenzend verzerrt und mitunter comicartig verfremdet. Oft stehen ihre Figuren vor einem weißen Hintergrund. Ein anderer würde Atmosphäre vermitteln, hat Maria Lassnig einmal erklärt, und die brauche sie nicht. Es geht ihr auch nicht um das Bild vom Körper, sondern um die Körperempfindung. Das Ergebnis ist mitunter die – wie beispielsweise auch in ihrem Selbstporträt als «Landmädchen», in dem sie in jugendlicher Mackerpose selbstbewusst mit dem Easy-Rider-Mofa die Rocker-Oma gibt – schonungslos real wirkende Erkundung ihrer eigenen Körpers. In relativ satten, recht großflächig aufgetragenen Farben (die alles andere als Vorteilhaft sind) und mit einem markanten Gesichtsausdruck. Die Kunst, stellt Maria Lassnig in ihrem autobiographischem Zeichentrickfilm «Kantate» fest (er ist neben einigen anderen auch zu sehen), mache sie immer jünger. Im Lenbachhaus findet man die Bestätigung.

Der Katalog zur Ausstellung, mit einer Lassnig zugeeigneten Epistel von Durs Grünbein, drei kurzen Essays zum Werk (darunter auch zu ihren Zeichentrickfilmen) sowie einer ausführlichen Biographie und natürlich zahlreichen Abbildungen ist im Berliner Distanz-Verlag erschienen.

Maria Lassnig, Lenbachhaus, München, bis 27.2. bis 30.5.2010.

... link (0 Kommentare) ... comment

Samstag, 9. Januar 2010

Weltsicht

Welt - Bilder im Helmhaus Zürich

Welt - Bilder im Helmhaus Zürich

thenoise, 16:28h

Wie sieht ein Fotograf die Welt in der heutigen Bilderflut? Die Ausstellung Welt - Bilder gibt auf die von den Kuratoren gestellte Frage keine Antwort - kann sie auch nicht. Geboten werden in der, nach 2005 und 2007, ausgerichteten dritten Ausgabe von Welt - Bilder sechs fotografische Positionen - meist mehr, mitunter auch weniger spannend.

Guy Tillim: Avenue Bagamoyo, Beira, Mozambique. Aus der Arbeit Avenue

Patrice Lumumba, 2008

Eindrücklich sind die Bilder des südafrikanischen Fotografen Guy Tillim, der Stadtansichten von Mozambique und Innenräume von Behörden und Institutionen des afrikanischen Landes fotografiert und seine Bilder an der Schnittstelle an dokumentarischer und Kunstfotografie angesiedelt hat.

Ebenso eindrücklich die Reportagearbeit über chinesische Wanderarbeiter des Schweizer Fotografen Andreas Seibert und die 360-Grad-Aufnahmen von Arno Hassler. Er hat damit nicht nur Wüstenlandschaften fotografiert, sondern auch in Kairo fotografiert. Auch seine Bilder sind gewissermaßen dokumentarisch, bestechen aber zusätzlich durch die gewöhnungsbedürftige Perspektive der 360-Grad-Fotografie.

Andreas Seibert: Aus der Serie From Somewhere to Nowhere, 2006.

Copyright: VG Bild-Kunst, Bonn 2009

Welt - Bilder kann nicht mehr als einen beliebigen Ausschnitt der Welt zeigen. Das gilt für die künstlerische Herangehensweise genauso wie für die Auswahl der Orte. Die Eingangs gestellte Frage ist somit überflüssig - sie kann nie und nimmer eingelöst werden. Was bleibt ist eine Ausstellung, die uns mit Themen konfrontiert, auf die wir sonst vielleicht nicht gestoßen wären. Sie bietet - aber das zu fordern wäre ohnehin unvermessen - keine völlig neue künstlerische Herangehensweise und mit Jitka Hanzlovás Porträts von schwarzen Frauen in Brixton oder Maia Gusbertis Serie Travel.Agencies mit Bildern aus Kairoer Reisebüros auch Überflüssiges.

Welt - Bilder, Helmhaus, Zürich, 13.11.2009 - 17.1.2010.

Guy Tillim: Avenue Bagamoyo, Beira, Mozambique. Aus der Arbeit Avenue

Patrice Lumumba, 2008

Eindrücklich sind die Bilder des südafrikanischen Fotografen Guy Tillim, der Stadtansichten von Mozambique und Innenräume von Behörden und Institutionen des afrikanischen Landes fotografiert und seine Bilder an der Schnittstelle an dokumentarischer und Kunstfotografie angesiedelt hat.

Ebenso eindrücklich die Reportagearbeit über chinesische Wanderarbeiter des Schweizer Fotografen Andreas Seibert und die 360-Grad-Aufnahmen von Arno Hassler. Er hat damit nicht nur Wüstenlandschaften fotografiert, sondern auch in Kairo fotografiert. Auch seine Bilder sind gewissermaßen dokumentarisch, bestechen aber zusätzlich durch die gewöhnungsbedürftige Perspektive der 360-Grad-Fotografie.

Andreas Seibert: Aus der Serie From Somewhere to Nowhere, 2006.

Copyright: VG Bild-Kunst, Bonn 2009

Welt - Bilder kann nicht mehr als einen beliebigen Ausschnitt der Welt zeigen. Das gilt für die künstlerische Herangehensweise genauso wie für die Auswahl der Orte. Die Eingangs gestellte Frage ist somit überflüssig - sie kann nie und nimmer eingelöst werden. Was bleibt ist eine Ausstellung, die uns mit Themen konfrontiert, auf die wir sonst vielleicht nicht gestoßen wären. Sie bietet - aber das zu fordern wäre ohnehin unvermessen - keine völlig neue künstlerische Herangehensweise und mit Jitka Hanzlovás Porträts von schwarzen Frauen in Brixton oder Maia Gusbertis Serie Travel.Agencies mit Bildern aus Kairoer Reisebüros auch Überflüssiges.

Welt - Bilder, Helmhaus, Zürich, 13.11.2009 - 17.1.2010.

... link (0 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 4. November 2009

Eine neu Kurzsichtige Bilder

Oliver Möst zeigt totphotographierte Motive auf seine eigenwillige Art

Oliver Möst zeigt totphotographierte Motive auf seine eigenwillige Art

thenoise, 22:42h

Brillenträger sind klar im Vorteil – zumindest wenn sie sich die Bilder von Oliver Möst vorstellen sollen. Der deutsche Fotograf hat seine Kurzsichtigkeit zum Thema seines ersten Buches gemacht. Sein Titel ist einerseits befremdlich, wirkt aber auch humorvoll: Clackastigmat. 6.0. Die Auflösung des Kunstworts ist einfach: Clack bezieht sich auf die Agfa-Clack-Kamera, mit der Möst fotografiert hat, Astigmat kommt von Astigmatismus, also von der Fehlsichtigkeit des Fotografen, die er zur Grundlage seiner Bilder gemacht hat. Und 6.0 weist nicht den Blick in eine elektronische Zukunft, sondern ist schlichtweg die Stärke seiner Brillengläser.

Eine solche Linse hat sich der in Berlin lebende Fotograf vor das Objektiv seiner Agfa-Clack gebaut, damit dieses genauso sieht wie er ohne Brille. Die Bilder sind unscharf – und genau das macht ihren grossen Reiz aus. Sie sind geprägt von Farben und Formen, die verschwommenen Farben sind pastellartig und die Konturen weich. Wir sehen die Gegenstände zwar noch deutlich, aber trotzdem nicht so, wie wir es gewohnt sind.

Fotografiert hat Oliver Möst die Pokalsammlung seines Vaters, die dieser jedoch nicht in renommierten Sportarten gewann, sondern beim Eisstockschießen und Schafkopfen. Damit hat der Fotograf nicht nur mit originellen Sujets das Banale zum Erhabenen gemacht – er hat sich durch die künstlerische Transformation mit der Leidenschaft seines Vaters ausgesöhnt, für die er sich viele Jahre lang schämte. Möst machte auch Aufnahmen am Strand, er fotografierte Reiterstandbilder und Blumenarrangements. Er portraitierte Freundinnen und Freunde in Ganzkörperporträts. Es sind also immer Serien, die er mit seiner kurzsichtig gemachten Linse fotografiert hat.

Fotografiert hat Oliver Möst die Pokalsammlung seines Vaters, die dieser jedoch nicht in renommierten Sportarten gewann, sondern beim Eisstockschießen und Schafkopfen. Damit hat der Fotograf nicht nur mit originellen Sujets das Banale zum Erhabenen gemacht – er hat sich durch die künstlerische Transformation mit der Leidenschaft seines Vaters ausgesöhnt, für die er sich viele Jahre lang schämte. Möst machte auch Aufnahmen am Strand, er fotografierte Reiterstandbilder und Blumenarrangements. Er portraitierte Freundinnen und Freunde in Ganzkörperporträts. Es sind also immer Serien, die er mit seiner kurzsichtig gemachten Linse fotografiert hat.

Dass er eine alte Agfa-Kamera nimmt, hat übrigens keine nostalgischen Gründe. Sie kommt mit ihrem Sechs-Mal-Neun-Format dem Sehfeld des Menschen nahe, und mit ihrer aus einer Linse bestehenden Optik entspricht sie der Konstruktion, mit der auch der Fotograf sieht: mit einer Linse und einem davor gesetzten Brillenglas.

Dass er eine alte Agfa-Kamera nimmt, hat übrigens keine nostalgischen Gründe. Sie kommt mit ihrem Sechs-Mal-Neun-Format dem Sehfeld des Menschen nahe, und mit ihrer aus einer Linse bestehenden Optik entspricht sie der Konstruktion, mit der auch der Fotograf sieht: mit einer Linse und einem davor gesetzten Brillenglas.

Dabei hätte er die Betrachter seiner Bilder leicht beschwindeln können und einfach die Kamera defokussie-

ren. Doch das, so meint der Foto-

graf, wäre nicht das gleiche. Schließ-

lich sei das Objektiv immer auf eine Stelle fokussiert, während sein Auge beim Abnehmen seiner Brille durchweg gleich unscharf sehe.

Mit seiner Art, die Welt abzulichten, bringt Oliver Möst – wie er es nennt – totphotographierte Motive auf völlig neue Art und Weise, er macht das konsequent und radikal subjektiv und kommt damit zu berückend-entrückten Bildern.

Eine solche Linse hat sich der in Berlin lebende Fotograf vor das Objektiv seiner Agfa-Clack gebaut, damit dieses genauso sieht wie er ohne Brille. Die Bilder sind unscharf – und genau das macht ihren grossen Reiz aus. Sie sind geprägt von Farben und Formen, die verschwommenen Farben sind pastellartig und die Konturen weich. Wir sehen die Gegenstände zwar noch deutlich, aber trotzdem nicht so, wie wir es gewohnt sind.

Fotografiert hat Oliver Möst die Pokalsammlung seines Vaters, die dieser jedoch nicht in renommierten Sportarten gewann, sondern beim Eisstockschießen und Schafkopfen. Damit hat der Fotograf nicht nur mit originellen Sujets das Banale zum Erhabenen gemacht – er hat sich durch die künstlerische Transformation mit der Leidenschaft seines Vaters ausgesöhnt, für die er sich viele Jahre lang schämte. Möst machte auch Aufnahmen am Strand, er fotografierte Reiterstandbilder und Blumenarrangements. Er portraitierte Freundinnen und Freunde in Ganzkörperporträts. Es sind also immer Serien, die er mit seiner kurzsichtig gemachten Linse fotografiert hat.

Fotografiert hat Oliver Möst die Pokalsammlung seines Vaters, die dieser jedoch nicht in renommierten Sportarten gewann, sondern beim Eisstockschießen und Schafkopfen. Damit hat der Fotograf nicht nur mit originellen Sujets das Banale zum Erhabenen gemacht – er hat sich durch die künstlerische Transformation mit der Leidenschaft seines Vaters ausgesöhnt, für die er sich viele Jahre lang schämte. Möst machte auch Aufnahmen am Strand, er fotografierte Reiterstandbilder und Blumenarrangements. Er portraitierte Freundinnen und Freunde in Ganzkörperporträts. Es sind also immer Serien, die er mit seiner kurzsichtig gemachten Linse fotografiert hat.  Dass er eine alte Agfa-Kamera nimmt, hat übrigens keine nostalgischen Gründe. Sie kommt mit ihrem Sechs-Mal-Neun-Format dem Sehfeld des Menschen nahe, und mit ihrer aus einer Linse bestehenden Optik entspricht sie der Konstruktion, mit der auch der Fotograf sieht: mit einer Linse und einem davor gesetzten Brillenglas.

Dass er eine alte Agfa-Kamera nimmt, hat übrigens keine nostalgischen Gründe. Sie kommt mit ihrem Sechs-Mal-Neun-Format dem Sehfeld des Menschen nahe, und mit ihrer aus einer Linse bestehenden Optik entspricht sie der Konstruktion, mit der auch der Fotograf sieht: mit einer Linse und einem davor gesetzten Brillenglas. Dabei hätte er die Betrachter seiner Bilder leicht beschwindeln können und einfach die Kamera defokussie-

ren. Doch das, so meint der Foto-

graf, wäre nicht das gleiche. Schließ-

lich sei das Objektiv immer auf eine Stelle fokussiert, während sein Auge beim Abnehmen seiner Brille durchweg gleich unscharf sehe.

Mit seiner Art, die Welt abzulichten, bringt Oliver Möst – wie er es nennt – totphotographierte Motive auf völlig neue Art und Weise, er macht das konsequent und radikal subjektiv und kommt damit zu berückend-entrückten Bildern.

... link (0 Kommentare) ... comment

Dienstag, 14. April 2009

Hieße ich Wolfgang Tillmans, wäre dieses Foto bald berühmt.

thenoise, 22:37h

... link (0 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 1. April 2009

Ich möchte ein Hopper sein, ...

thenoise, 09:01h

... link (0 Kommentare) ... comment

... nächste Seite