... newer stories

Dienstag, 17. April 2007

Trommeln der Wiedergeburt

Turbulence – Art from South Africa

Turbulence – Art from South Africa

thenoise, 01:20h

Es ist vorbei – aber sie lässt nicht los. Dabei hatte ich mir von der überraschenden Begegnung nichts erwartet. Denn was – außer vielleicht Klischees – kann eine Ausstellung südafrikanischer Kunst zu bieten haben, die nichts anderes zu sein scheint als das Beiwerk im Prestigebau eines Brauseherstellers, in dessen Zentrum die aus den Sponsoringaktivitäten abfallenden und in den Farben des Unternehmens bemalten Sportmaschinen stehen? Die viele PS starken Maschinen passen zum Image. Doch das erstklassige Restaurant passt zum Lieferanten von Fetenstimulans ebenso wenig wie zeitkritische Kunst.

Doch schon der Auftakt im Café – wer eine lange Reise tut, möge vor dem Kunstgenuss zur Steigerung der Rezeptionsfähigkeit rasten – war ein Erlebnis. Noch origineller als der im Trinkglas servierte Kuchen (sehr lecker, aber unpraktisch zu essen) war der weitum hörbar telefonierende Stammgast, der Kleidung und dem gut sichtbar drapierten Ferrari-Schlüssel entsprechend der Grandseigneur der kleinstädtischen Zuhälter. Seine grell bekleidete Begleiterin verstand es nicht nur, an den richtigen Stellen die Toilette aufzusuchen: Ihr bemerkenswertes Make-up wirkte, als ob sie sich für eines der in den 1990er Jahren entstandenen Puppenbilder von Cindy Sherman Modell stehen wolle. Damit hat sie zwar das Thema der Ausstellung verfehlt, aber man kann sich seine Gäste nicht immer aussuchen.

Große Kunst im dafür wenig geeignetem Ambiente: Werke von

Samson Mudzunga (vorne rechts), Conrad Botes (hinten rechts),

Sanell Aggenbach (vorne links) und Lyndi Sales.

Die Ausstellung selbst war – auf andere Art, zum Glück – großartig. Keine Folklore, kein Kunsthandwerk, wie man es bei vergleichbaren Veranstaltungen auch schon sehen musste, und auch keine oberflächlichen Bezüge zur indigenen Tradition, den die überwiegend weißen Künstlerinnen und Künstler ohnehin nicht haben. Dafür Kunst, die verschmitzt ist, Kunst, die gewaltig ist, Kunst, die überwältigt, erstaunt und nachdenklich macht – selbst dann, wenn Instrumente und Rituale aufgegriffen werden, wie es Samson Mudzunga macht. Seine riesigen Trommeln in Form von Flugzeugen oder Fischen sind gleichzeitig Ritualobjekte. Diese figurativen Skulpturen dienen jedoch nur seinen Performances um Tod und Widergeburt, nicht aber den Ritualen der traditionellen Heiler. Die Trommelskulpturen von Samson Mudzunga verbinden die Kulturen als Artefakte einer Performance mit Ritualcharakter.

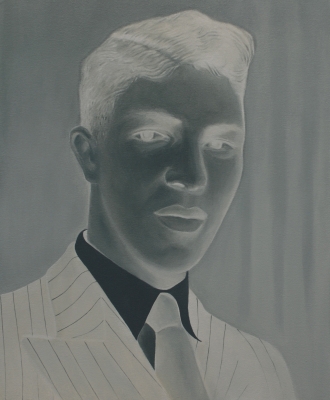

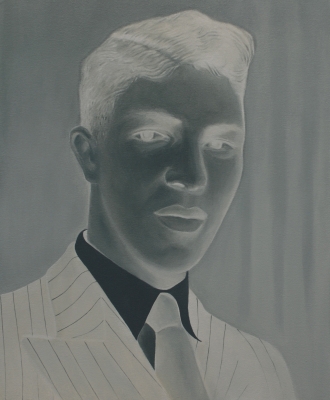

Schwarz oder weiß? Sanell Aggenbach malt negativ.

Auch bei Johannes Phokela und Conrad Botes verbinden sich traditionelle und westliche Herangehensweisen. Conrad Botes Pieta im Comicstil (und mit dem sterbenden Teufel in den Armen der Mutter) wird von Hinterglasmalereien – einer auch in Afrika verwendeten Technik – flankiert.

Ledelle Moe: Miniaturköpfe als Kontrast zu monumentalen Skulpturen.

Die dramatische gesellschaftliche Umwälzung hat Ledelle Moe zu monumentalen Betonskulpturen inspiriert. Schon vor dem Eingang liegt einer von drei riesigen Betonköpfen auf dem Boden, die wie Überreste von monumentalen Statuen wirken – sichtbare Zeichen des Umbruchs. Sanell Aggenbach wieder spielt äußerst originell mit dem konfliktträchtigen Gegensatz von schwarz und weiß, zu der sie von den Negativen eines verstorbenen Fotografen aus ihrem Umfeld inspiriert wurde. Erst auf den zweiten – oder gar dritten – Blick wird klar, dass der auf dem Bild abgebildete Schwarze tatsächlich ein Weißer ist und umgekehrt. Während der Apartheid – und das ist noch nicht so lange her – hätten diese Bilder nicht nur verstört, sondern Aufruhr verursacht. Selbst im Nachhinein, Tage nach dem Besuch der Ausstellung, lassen diese Bilder nicht los.

Turbulence – Art from South Africa, Hangar 7, Salzburg, 17.2.-11.4.2007

Doch schon der Auftakt im Café – wer eine lange Reise tut, möge vor dem Kunstgenuss zur Steigerung der Rezeptionsfähigkeit rasten – war ein Erlebnis. Noch origineller als der im Trinkglas servierte Kuchen (sehr lecker, aber unpraktisch zu essen) war der weitum hörbar telefonierende Stammgast, der Kleidung und dem gut sichtbar drapierten Ferrari-Schlüssel entsprechend der Grandseigneur der kleinstädtischen Zuhälter. Seine grell bekleidete Begleiterin verstand es nicht nur, an den richtigen Stellen die Toilette aufzusuchen: Ihr bemerkenswertes Make-up wirkte, als ob sie sich für eines der in den 1990er Jahren entstandenen Puppenbilder von Cindy Sherman Modell stehen wolle. Damit hat sie zwar das Thema der Ausstellung verfehlt, aber man kann sich seine Gäste nicht immer aussuchen.

Große Kunst im dafür wenig geeignetem Ambiente: Werke von

Samson Mudzunga (vorne rechts), Conrad Botes (hinten rechts),

Sanell Aggenbach (vorne links) und Lyndi Sales.

Die Ausstellung selbst war – auf andere Art, zum Glück – großartig. Keine Folklore, kein Kunsthandwerk, wie man es bei vergleichbaren Veranstaltungen auch schon sehen musste, und auch keine oberflächlichen Bezüge zur indigenen Tradition, den die überwiegend weißen Künstlerinnen und Künstler ohnehin nicht haben. Dafür Kunst, die verschmitzt ist, Kunst, die gewaltig ist, Kunst, die überwältigt, erstaunt und nachdenklich macht – selbst dann, wenn Instrumente und Rituale aufgegriffen werden, wie es Samson Mudzunga macht. Seine riesigen Trommeln in Form von Flugzeugen oder Fischen sind gleichzeitig Ritualobjekte. Diese figurativen Skulpturen dienen jedoch nur seinen Performances um Tod und Widergeburt, nicht aber den Ritualen der traditionellen Heiler. Die Trommelskulpturen von Samson Mudzunga verbinden die Kulturen als Artefakte einer Performance mit Ritualcharakter.

Schwarz oder weiß? Sanell Aggenbach malt negativ.

Auch bei Johannes Phokela und Conrad Botes verbinden sich traditionelle und westliche Herangehensweisen. Conrad Botes Pieta im Comicstil (und mit dem sterbenden Teufel in den Armen der Mutter) wird von Hinterglasmalereien – einer auch in Afrika verwendeten Technik – flankiert.

Ledelle Moe: Miniaturköpfe als Kontrast zu monumentalen Skulpturen.

Die dramatische gesellschaftliche Umwälzung hat Ledelle Moe zu monumentalen Betonskulpturen inspiriert. Schon vor dem Eingang liegt einer von drei riesigen Betonköpfen auf dem Boden, die wie Überreste von monumentalen Statuen wirken – sichtbare Zeichen des Umbruchs. Sanell Aggenbach wieder spielt äußerst originell mit dem konfliktträchtigen Gegensatz von schwarz und weiß, zu der sie von den Negativen eines verstorbenen Fotografen aus ihrem Umfeld inspiriert wurde. Erst auf den zweiten – oder gar dritten – Blick wird klar, dass der auf dem Bild abgebildete Schwarze tatsächlich ein Weißer ist und umgekehrt. Während der Apartheid – und das ist noch nicht so lange her – hätten diese Bilder nicht nur verstört, sondern Aufruhr verursacht. Selbst im Nachhinein, Tage nach dem Besuch der Ausstellung, lassen diese Bilder nicht los.

Turbulence – Art from South Africa, Hangar 7, Salzburg, 17.2.-11.4.2007

... link (0 Kommentare) ... comment

Sonntag, 15. April 2007

Nils Koppruch - Den Teufel tun

thenoise, 17:02h

Der PR-Texter der Plattenfirma findet die musikalische Entsprechung zu den neuen Songs des ehemaligen Fink-Mitglieds bei Tom Waits, Will Oldham oder Howe Gelb. Bullshit: Nils Koppruch beerbt Hannes Wader!

... link (0 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 11. April 2007

Das Beste aus Stadt und Land

Werner Aeschbacher und Martin Hägler verschmelzen Tradition und Moderne

Werner Aeschbacher und Martin Hägler verschmelzen Tradition und Moderne

thenoise, 11:07h

Werner Aeschbacher muss eine tiefe Sehnsucht in sich haben, aus der er die leisen, wehmütigen Melodien holt, die einmal die abgründige Weite des Meeres hervorrufen, um wenig später die Lungenflügel für die luftige Unendlichkeit zu öffnen, den der Ausblick vom Gipfel bewirkt. Er kann seine Finger aber auch flink und fröhlich über die Tasten seines Knopfakkordeons huschen lassen. Doch selbst seine aufgeweckt-flotten Stücke sind meist immer noch geerdet, sind dem Boden angenehm verhaftet, als ob sie von einer imaginären Last hinuntergedrückt würden – oder auch nur vom schweren Tagwerk. Dabei schöpft Werner Aeschbacher aus der Schweizer Tradition. Doch er ist offen für alles und lässt neben Zwei- und Dreivierteltakt auch Tango, Musette und Blues anklingen.

Zwischen Ölfässern und Gitarrenschlagzeug: Selbst wenn Werner Aeschbacher - wie hier - nur Luft spielt, baut er poetische Klangräume.

Diese grenzenlos anmutende Offenheit hat auch Martin Hägler, der aus dem Jazz kommende Schlagzeuger. Seine eigenwilligen Klänge entstehen auf einem überaus kuriosen Sammelsurium an Klangkörpern, die er mit ebenso eigenwilligen Geräten und einem überbordenden, trockenen Humor bearbeitet. Im Zentrum steht eine zum Schlagzeug umfunktionierende Gitarre. Die auf unterschiedliche Arten gedämpften Saiten werden mit Metallstäben oder -röhrchen genauso bearbeitet wie mit Schneebesen oder Schraubenziehern. Verstärkt und mit analogen Effekten versehen, kreiert Martin Hägler industriell wirkende Klänge genauso wie Geräuschkulissen, die zu Gruselfilmen passen. Das steht in einem anheimelnd-befremdlichen Kontrast zu den Akkordeon-Klängen, steht manchmal völlig eigenständig daneben oder ergänzt sie wirkungsvoll.

Ein seltener Blick zum Kollegen: Meist ist Martin Hägler in seine verspielte Rhythmuswelt abgetaucht.

Die beiden auch vom Naturell gegensätzlichen Musiker spielen ihre Stücke mit fließenden Übergängen. So werden sie zu einem einzigen, abwechslungsreichen Klangbad, bei dem wechselweise das Akkordeon und Martin Häglers Klangelemente – sein Ensemble umfasst auch Xylophon, Blechdosen, Metallschalen oder auch eine zerdrücke PET-Flasche – den Lead übernehmen. Martin Hägler ist der Karl Valentin unter den Musikern, der seinen Instrumenten nicht nur die aberwitzigsten Geräusche entlockt, sondern auch sehr melodiöse Rhythmen spielt (und so gelegentlich gleich den Bass ersetzt). Sein anarchisch-dadaistischer Humor und eine kindlich frische Herangehensweise führen zu führen zu überaus ernsthaft-witziger Musik.

Zwischendurch wirkt es, als ob jeder vor sich hin spielte: Zur zart-verträumten Melodie von Werner Aeschbacher fegt der quirlige Martin Hägler wie ein rotierender Derwisch mit Holz- und Metallstöckchen über sein Klangsammelsurium. Das passt nicht zusammen, denkt man, und trotzdem schmiegen sich die Gegensätze zu einem beeindruckenden Ganzen zusammen.

Schon die Werkzeuge der beiden Musiker zeigt die Verschmelzung von Urbanität und Landleben, von Tradition und Moderne.

Ich mochte die Musik von Werner Aeschbacher und Martin Hägler von Anfang an und hole sie nicht übertrieben oft, aber immer wieder hervor. Wie sie funktioniert, habe ich aber erst durch das Konzert verstanden. Weil man die perkussive Tafelmusik, wie Martin Hägler seine Installation zur Klangerzeugung nennt, gesehen haben muss, um ihre Machart zu verstehen. Doch dieses Wissen entzaubert weder die Musik, noch nimmt es ihr den Witz. Wenn das kein Zeichen von Größe ist.

Gesehen: 4.4.2007, Werkstatt, Chur.

Zwischen Ölfässern und Gitarrenschlagzeug: Selbst wenn Werner Aeschbacher - wie hier - nur Luft spielt, baut er poetische Klangräume.

Diese grenzenlos anmutende Offenheit hat auch Martin Hägler, der aus dem Jazz kommende Schlagzeuger. Seine eigenwilligen Klänge entstehen auf einem überaus kuriosen Sammelsurium an Klangkörpern, die er mit ebenso eigenwilligen Geräten und einem überbordenden, trockenen Humor bearbeitet. Im Zentrum steht eine zum Schlagzeug umfunktionierende Gitarre. Die auf unterschiedliche Arten gedämpften Saiten werden mit Metallstäben oder -röhrchen genauso bearbeitet wie mit Schneebesen oder Schraubenziehern. Verstärkt und mit analogen Effekten versehen, kreiert Martin Hägler industriell wirkende Klänge genauso wie Geräuschkulissen, die zu Gruselfilmen passen. Das steht in einem anheimelnd-befremdlichen Kontrast zu den Akkordeon-Klängen, steht manchmal völlig eigenständig daneben oder ergänzt sie wirkungsvoll.

Ein seltener Blick zum Kollegen: Meist ist Martin Hägler in seine verspielte Rhythmuswelt abgetaucht.

Die beiden auch vom Naturell gegensätzlichen Musiker spielen ihre Stücke mit fließenden Übergängen. So werden sie zu einem einzigen, abwechslungsreichen Klangbad, bei dem wechselweise das Akkordeon und Martin Häglers Klangelemente – sein Ensemble umfasst auch Xylophon, Blechdosen, Metallschalen oder auch eine zerdrücke PET-Flasche – den Lead übernehmen. Martin Hägler ist der Karl Valentin unter den Musikern, der seinen Instrumenten nicht nur die aberwitzigsten Geräusche entlockt, sondern auch sehr melodiöse Rhythmen spielt (und so gelegentlich gleich den Bass ersetzt). Sein anarchisch-dadaistischer Humor und eine kindlich frische Herangehensweise führen zu führen zu überaus ernsthaft-witziger Musik.

Zwischendurch wirkt es, als ob jeder vor sich hin spielte: Zur zart-verträumten Melodie von Werner Aeschbacher fegt der quirlige Martin Hägler wie ein rotierender Derwisch mit Holz- und Metallstöckchen über sein Klangsammelsurium. Das passt nicht zusammen, denkt man, und trotzdem schmiegen sich die Gegensätze zu einem beeindruckenden Ganzen zusammen.

Schon die Werkzeuge der beiden Musiker zeigt die Verschmelzung von Urbanität und Landleben, von Tradition und Moderne.

Ich mochte die Musik von Werner Aeschbacher und Martin Hägler von Anfang an und hole sie nicht übertrieben oft, aber immer wieder hervor. Wie sie funktioniert, habe ich aber erst durch das Konzert verstanden. Weil man die perkussive Tafelmusik, wie Martin Hägler seine Installation zur Klangerzeugung nennt, gesehen haben muss, um ihre Machart zu verstehen. Doch dieses Wissen entzaubert weder die Musik, noch nimmt es ihr den Witz. Wenn das kein Zeichen von Größe ist.

Gesehen: 4.4.2007, Werkstatt, Chur.

... link (0 Kommentare) ... comment

Dienstag, 10. April 2007

Ich bin nicht Karl May

thenoise, 13:21h

Götz Alsmann und Christian Brückner brillieren mit der Biographie des Jugendbuchautors und darin geschickt verwobenen Auszügen aus Romanen oder Briefen. Roger Willemsen vermiest den Hörgenuss wieder mit seinen kalauerartigen, mit Quengelstimme gelesenen Gedichten.

Normalerweise wartet man auf die extended version mit unveröffentlichten Tracks und sonstigen Beigaben - hier warte ich auf die condensed version, ständig die Willemsen-Nervereien überspringen zu müssen, ist letztlich doch zu nervig.

Normalerweise wartet man auf die extended version mit unveröffentlichten Tracks und sonstigen Beigaben - hier warte ich auf die condensed version, ständig die Willemsen-Nervereien überspringen zu müssen, ist letztlich doch zu nervig.

... link (0 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 5. April 2007

Luft

thenoise, 10:40h

Zwischen Ölfässern und Gitarrenschlagzeug: Selbst wenn Werner Aeschbacher - wie hier - nur Luft spielt, baut er poetische Klangräume.

Über dieses Konzert wollte ich nicht schreiben. Es hat mich - eigentlich kaum überraschend - so begeistert, dass dieses Bild nur der Platzhalter für die Besprechung ist. In dieser wird dann auch Aeschbachers Kollege Martin Hägler zu sehen sein.

Über dieses Konzert wollte ich nicht schreiben. Es hat mich - eigentlich kaum überraschend - so begeistert, dass dieses Bild nur der Platzhalter für die Besprechung ist. In dieser wird dann auch Aeschbachers Kollege Martin Hägler zu sehen sein.

... link (0 Kommentare) ... comment

... older stories