... newer stories

Sonntag, 4. Dezember 2011

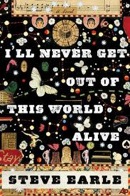

Steve Earle - I'll Never Get Out of This World Alive

thenoise, 11:44h

Viel tiefer kann Doc nicht mehr sinken: Der Junkie hat Approbation und Praxis verloren und hält seine Sprechstunde in einer Kneipe ab, die auch seine Kunden bevölkern - Prostituierte, die abtreiben wollen, und Gangster, die sich mit ihren Schuss- und Stichwunden in kein Krankenhaus wagen können. Eine seine minderjährigen Kundinnen, die von ihrem Liebhaber schwanger sitzen gelassene Graciela, bleibt mangels Alternative bei ihm. Doc und die illiegal in den USA wohnende Mexikanerin werden ein unschlagbares Team. Denn Graciela ist Wunderheilerin. Wer von ihr in größter Not mit Gebeten und Sprüchen bedacht wird, ist im Nu wie umgedreht. Prostituierte krempeln ihr Leben für einen Neuanfang um, und die Süchtigen werden clean. Selbst Doc, der tiefer nicht mehr hätte sinken können, lässt von den Drogen ab. Und auch seinen Dealer packt plötzlich die Lust auf einen Neuanfang.

Viel tiefer kann Doc nicht mehr sinken: Der Junkie hat Approbation und Praxis verloren und hält seine Sprechstunde in einer Kneipe ab, die auch seine Kunden bevölkern - Prostituierte, die abtreiben wollen, und Gangster, die sich mit ihren Schuss- und Stichwunden in kein Krankenhaus wagen können. Eine seine minderjährigen Kundinnen, die von ihrem Liebhaber schwanger sitzen gelassene Graciela, bleibt mangels Alternative bei ihm. Doc und die illiegal in den USA wohnende Mexikanerin werden ein unschlagbares Team. Denn Graciela ist Wunderheilerin. Wer von ihr in größter Not mit Gebeten und Sprüchen bedacht wird, ist im Nu wie umgedreht. Prostituierte krempeln ihr Leben für einen Neuanfang um, und die Süchtigen werden clean. Selbst Doc, der tiefer nicht mehr hätte sinken können, lässt von den Drogen ab. Und auch seinen Dealer packt plötzlich die Lust auf einen Neuanfang. Steve Earle bemüht sich redlich, seinen Roman mit skurrilen Figuren zu bevölkern. So stehen auch Dialoge mit dem Geist von Hank Williams im Zentrum. Den Musiker hatte Doc zu Lebzeiten behandelt. Dazu gibt es noch die üblichen Verdächtigen abgerissener Szenerien, etwa den coolen Drogendealer, Paradejunkies und einen Transverstiten oder auch den korrupten Polizist. Das sind Stereotype, die genauso gezeichnet werden. Mehr als ein paar mäßig unterhaltende Stunden bietet Steve Earle nicht. Weder schreibt er packend, noch erzählt er durchgeknallt und grotesk wie etwa T.C. Boyle. Der hätte daraus eine tragigkomische Geschichte mit permantenten Wechselbädern zwischen Beklemmung und Tränenlachen gemacht. Doch dafür fehlt es Steve Earle an Ideenreichtum und Sprachmacht.

... link (0 Kommentare) ... comment

Freitag, 2. Dezember 2011

Quirliges Klischee der Ostblock-Party

Shantel im Sal in Schaan (FL)

Shantel im Sal in Schaan (FL)

thenoise, 19:43h

Die mitteleuropäische Faszination für ost- und südosteuropäische Musik reicht lange zurück. Zuletzt aufgelebt ist sie im Sog der Weltmusik, durch die Musiker und Gruppen wie Goran Bregovic, Taraf De Haidouks, Boban Markovic oder Fanfare Ciocarlia bei uns bekannt geworden sind. Sie haben den Weg für Shantel bereitet, der mit seinen Remixen und DJ-Sets vermutlich mehr Hörer erreicht als die durchweg sehr erfolgreichen Originale. Bald schrieb der Musiker aus Frankfurt am Main, dessen Vorfahren aus der Czernowitz in der Bukowina (heute Ukraine) stammen, eigene Stücke in diesem Stil.

Ständig auf Rückmeldung aus dem Publikum erpicht: Stefan Hantel

Auf der Bühne wird Shantels quirlige Musik zum wilden Fest. Sein Balkan-Verschnitt ist dafür gut gemacht und er stellt nicht die Songs in den Vordergrund, sondern das Erlebnis. Wer selbst grölt und stampft, bemängelt nicht, wenn die Bläser den vergleichsweise zarten Klang des Akkordeons verschwinden lassen. Sein Publikum animiert Shantel – von seinen Mitmusikern auch dabei tatkräftig unterstützt – viel öfter als jede Teenie-Band dazu, die Hände hochzureissen, zu hüpfen und mitzusingen. Er tut gut daran. Denn obwohl er sich um differenzierte Musik bemüht, bleibt diese immer wieder auf der Strecke. Insbesondere wenn stimmungsvoller Gesang im Vordergrund steht, fällt die Leistung deutlich ab.

Lieber deutliche Gesten: Mimisch hält sich Shantel normalerweise zurück.

Doch Shantel möchte offenbar gar keine musikalischen Lorbeeren, sondern seine unterhaltenden Lieder druckvoll in den Saal schmettern. Schlichte, treibende Stücke wie "Disko Partizani" – vom Publikum immer wieder skandiert – ist Erkennungsmelodie und Programm. Shantel gibt die Rampensau, geht – wie auch sein Solo-Trompeter – mehrfach ins Publikum und zelebriert das Klischee der ausgelassenen Ostblock-Party, bei der Alkohol in Strömen fliesst: Gegen Ende des Konzerts besprüht er die Besucher aus einer Sektflasche. Ein Verständnis von Spass, welches das Liechtensteiner Publikum mit ihm teilt: Sein zweiter Versuch, die Zuhörer in Sekt zu baden, scheitert an den Bierfontänen, mit denen ihn einige feuchtfröhliche Besucher schon von der ersten Reihe aus gleich wieder auf die Bühne zurücktreiben.

Fete ohne Frauen? Das kann sich Shantel sicher nicht vorstellen.

Doch auch dieser unvorhergesehene Widerstand lässt die Party noch längst nicht eskalieren. Obwohl Shantel und seine Gruppe überaus ausgelassen wirken, haben sie ihr Publikum durchweg im Griff. Und dass es nicht um eine ausufernde Feier geht, sondern um eine bezahlte Pause vom Alltag, wird wenig später klar. Nach dem üblichen Zugabenset ist definitiv Schluss – die Andeutungen des Exzessiven entpuppen sich als simple Party-Simulation. Das ist nicht überraschend, und mehr wird vom Publikum, das eine überraschend grosse Altersspanne aufweist, auch nicht gefordert.

Ständig auf Rückmeldung aus dem Publikum erpicht: Stefan Hantel

Auf der Bühne wird Shantels quirlige Musik zum wilden Fest. Sein Balkan-Verschnitt ist dafür gut gemacht und er stellt nicht die Songs in den Vordergrund, sondern das Erlebnis. Wer selbst grölt und stampft, bemängelt nicht, wenn die Bläser den vergleichsweise zarten Klang des Akkordeons verschwinden lassen. Sein Publikum animiert Shantel – von seinen Mitmusikern auch dabei tatkräftig unterstützt – viel öfter als jede Teenie-Band dazu, die Hände hochzureissen, zu hüpfen und mitzusingen. Er tut gut daran. Denn obwohl er sich um differenzierte Musik bemüht, bleibt diese immer wieder auf der Strecke. Insbesondere wenn stimmungsvoller Gesang im Vordergrund steht, fällt die Leistung deutlich ab.

Lieber deutliche Gesten: Mimisch hält sich Shantel normalerweise zurück.

Doch Shantel möchte offenbar gar keine musikalischen Lorbeeren, sondern seine unterhaltenden Lieder druckvoll in den Saal schmettern. Schlichte, treibende Stücke wie "Disko Partizani" – vom Publikum immer wieder skandiert – ist Erkennungsmelodie und Programm. Shantel gibt die Rampensau, geht – wie auch sein Solo-Trompeter – mehrfach ins Publikum und zelebriert das Klischee der ausgelassenen Ostblock-Party, bei der Alkohol in Strömen fliesst: Gegen Ende des Konzerts besprüht er die Besucher aus einer Sektflasche. Ein Verständnis von Spass, welches das Liechtensteiner Publikum mit ihm teilt: Sein zweiter Versuch, die Zuhörer in Sekt zu baden, scheitert an den Bierfontänen, mit denen ihn einige feuchtfröhliche Besucher schon von der ersten Reihe aus gleich wieder auf die Bühne zurücktreiben.

Fete ohne Frauen? Das kann sich Shantel sicher nicht vorstellen.

Doch auch dieser unvorhergesehene Widerstand lässt die Party noch längst nicht eskalieren. Obwohl Shantel und seine Gruppe überaus ausgelassen wirken, haben sie ihr Publikum durchweg im Griff. Und dass es nicht um eine ausufernde Feier geht, sondern um eine bezahlte Pause vom Alltag, wird wenig später klar. Nach dem üblichen Zugabenset ist definitiv Schluss – die Andeutungen des Exzessiven entpuppen sich als simple Party-Simulation. Das ist nicht überraschend, und mehr wird vom Publikum, das eine überraschend grosse Altersspanne aufweist, auch nicht gefordert.

... link (0 Kommentare) ... comment

Dienstag, 29. November 2011

Mit wenigen Worten viel erzählt

Porträt der Münchner Plattenfirma ECM, einiger ihrer Künstler und ihres Produzenten Manfred Eicher

Porträt der Münchner Plattenfirma ECM, einiger ihrer Künstler und ihres Produzenten Manfred Eicher

thenoise, 22:51h

Jedes musikalische Genre hat seine stilbildenden Plattenlabel. So wie Motown Records für Detroit-Soul und Star Records für Rock'n'Roll stehen, prägt ECM den Jazz und mittlerweile wenigstens teilweise auch moderne Klassik und grenzüberschreitende Musik.

Jedes musikalische Genre hat seine stilbildenden Plattenlabel. So wie Motown Records für Detroit-Soul und Star Records für Rock'n'Roll stehen, prägt ECM den Jazz und mittlerweile wenigstens teilweise auch moderne Klassik und grenzüberschreitende Musik.Seit 1969 steht Label-Gründer Manfred Eicher mit seiner Edition of Contemporary Music (ECM) für ein klares und transparentes Klangbild und vereinigt Künstler, die zu den besten und originellsten ihres Fachs zählen: Pianisten wie Keith Jarrett und Nik Bärtsch, experimentelle Sängerinnen wie Meredith Monk und Sidsel Endresen, den Oud-Spieler Anouar Brahem, den Bandeonisten Dino Saluzzi oder die Cellistin Anja Lechner.

Der Dokumentarfilm «Sounds and Silence», 2009 veröffentlicht und jetzt auf DVD erschienen, changiert zwischen atmosphärischem Roadmovie, Künstler- und Labelporträt. Anders als man vermuten würde, steht Labelgründer Manfred Eicher eher im Hintergrund, vermitteln die Schweizer Filmemacher Peter Guyer und Norbert Wiedmer seine Einstellung überwiegend indirekt und zeigen in langen Einstellungen den Entstehungsprozess von Werken von Arvo Pärt, Eleni Karaindrou, Anouar Brahem, Marylin Mazur und anderen. Manfred Eicher ist überwiegend stiller Beobachter und greift immer wieder mit präzisen Klangvorstellungen ein.

«Sounds and Silence» ist ein ruhiger Film, der in seiner Ästhetik auch das Erscheinungsbild der originellen ECM-Plattencover aufgreift, und an dessen Ende man über die beispielhaft präsentierten Künstler mehr zu wissen meint, als über sein eigentliches Objekt, das Label ECM und seinen Gründer und Produzenten Manfred Eicher. Das Atmosphärische ist durchweg so stark, dass man auf den ersten Blick meint, es würden doch nur wenige Inhalte vermittelt. Tatsächlich sind die Interviews nur kurz. Es wird vergleichsweise wenig gesprochen, aber vieles gezeigt und damit doch auch viel ausgedrückt – ein eigentlich poetischer Ansatz.

Der gleichnamige Soundtrack zum Film ist ein interessanter Einstieg in die Welt von ECM. Er stellt zum Teil andere als die im Film präsentierten Musiker vor und ist daher eine willkommene Ergänzung.

... link (0 Kommentare) ... comment

Montag, 21. November 2011

Dschakka dschakka bum

Attwenger: zu eintönig in Dornbirn

Attwenger: zu eintönig in Dornbirn

thenoise, 01:06h

Attwenger sind in gewissem Sinn grob, dabei aber ziemlich feinsinnig, die Reime sind oft schlicht, aber durchweg recht hintersinnig. Auf der Bühne sind sie ziemlich eingeschränkt. Zwei Personen, eine davon hinters Schlagzeug gezwungen, und die Abhängigkeit von Samples erlauben nur wenig Bewegungsfreiheit. Markus Binder und Hans-Peter Falkner entsprechen den Erwartungen, indem sie die übliche Erwartungshaltung des Publikums karikieren und gleich zu Beginn mit amüsanter Lustlosigkeit verkünden, wie sehr sie das Publikum schätzten. Und schon legen sie los – bum dschakka dschakka bum. Die Samples kommen satt, Binder drischt mit Verve und Falkner lässt sein Akkordeon immer wieder aufkreischen. Der Mann am Mischpult stoppt nicht nur die Samples programmgemäß, er sprechsingt auch immer wieder mit und sorgt so dafür, dass der Gesang voller wirkt. Attwenger spielen straight, überwiegend schnell und laut, gelegentlich unterbrochen von einer abrupt eingesetzten leisen Passage. Man kennt die Stücke, die nicht nur vom letzten Album stammen, und singt immer wieder gerne mit. Über das gesamte Konzert hinweg – dessen Dauer mit anderthalb Stunden die Länge der Show der einer durchschnittlichen Schlagersängerin entspricht, – wirkt das nicht nur undifferenziert, sondern auch recht langweilig. Es gibt viele Hartgesottene, doch die zweite Zugabe warten noch weniger ab als die erste. Sollte sie doch noch kommen, hat man sie heute Abend schon gehört – bum dschakka dschakka bum.

Nächste Konzerte: 10.12 Eferding (A), 7.12. St. Pölten (A), 8.12. Wien (A)

Nächste Konzerte: 10.12 Eferding (A), 7.12. St. Pölten (A), 8.12. Wien (A)

... link (0 Kommentare) ... comment

Sonntag, 13. November 2011

Tinariwen - Tassili

thenoise, 13:47h

Die musikalische Saat, die Tinariwen ausgebracht haben, ist längst aufgegangen: Gleich mehrere Nachfolger der Erfinder des Tuareg-Blues haben in diesem Jahr ein Album veröffentlicht. Allesamt stapfen sie fleißig in den Fußspuren der Gruppe um Ibrahim Ag Alhabib, spielen angenehm träge Melodien zu redundanter Begleitung, singen von der Liebe zur Wüste, klagen über die Unterdrückung und erzählen mit ungelenker Stimme von ihrem Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben. Eigenwillig gespielte elektrische Gitarren und Kalebassen sind die Basiszutaten, die diesen Weltmusik-Mix unverkennbar machen.

Die musikalische Saat, die Tinariwen ausgebracht haben, ist längst aufgegangen: Gleich mehrere Nachfolger der Erfinder des Tuareg-Blues haben in diesem Jahr ein Album veröffentlicht. Allesamt stapfen sie fleißig in den Fußspuren der Gruppe um Ibrahim Ag Alhabib, spielen angenehm träge Melodien zu redundanter Begleitung, singen von der Liebe zur Wüste, klagen über die Unterdrückung und erzählen mit ungelenker Stimme von ihrem Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben. Eigenwillig gespielte elektrische Gitarren und Kalebassen sind die Basiszutaten, die diesen Weltmusik-Mix unverkennbar machen.Tinariwen haben ihre E-Gitarren im Koffer gelassen, ein paar Gäste in die Wüste bestellt und ein akustisches Album eingespielt – überaus ruhig und kontemplativ, mit wie bisher sehr gelassenen Liedern und mit der gleichen Eindringlichkeit, die sie nach wie vor einzigartig macht und von ihren Nachfolgern abhebt.

Tinariwen sind vermeintlich simpel, aber rhythmisch intensiv. Ihr Gesang wirkt roh, aber authentisch und gleichwohl subtil. Die Gäste – Kyp Malone und Tude Adebimpe (beide TV On The Radio), Nels Cline (Wilco) – integrieren sich gefühlvoll. Sie setzen unverkennbar moderne Akzente, ohne sich in den Vordergrund zu spielen. Tradition und Moderne verschmelzen hier einnehmend zeitlos. Auch das Gastspiel der Dirty Dozen Brass Band auf «Ya Messinagh» erweist sich als Glücksgriff. Traurig und wie selbstvergessen akzentuieren Trompete und Saxofon im rauen Ton das ruhige, aber unterschwellig drohende Stück. Die Wahrheit, singt Ibrahim Ag Alhabib, sei unbezwingbar; und wer sie höre, könne zum Rebell werden.

Ein Rebell war Ibrahim Ag Alhabib früher tatsächlich. Ausgebildet in einem libyschen Militärcamp, verbreitete er eine andere Saat als die der Musik. Die Geschichte des Weges der Tinariwen-Musiker von der Kalaschnikow zur Gitarre hat den Erfolg der Gruppe unterstützt. Doch jetzt, wo viele Tuareg dafür bezahlen müssen, dass Muammar al-Gaddafi ihre Aufstände in den 1990er-Jahren massgeblich finanzierte, wäre Zeit zu hinterfragen, ob der romantische Blick auf das Freiheitskämpfertum angemessen ist. Egal, wie diese Beurteilung ausfällt: Die Musik von Tinariwen kann man jetzt schon bewerten – sie ist großartig.

... link (0 Kommentare) ... comment

... older stories